明治維新後、日本初の官営鉱山となった生野鉱山、神子畑鉱山(朝来市)、明延鉱山(養父市)は、鉱石輸送の専用道路等によりつながれ、鉱石や物資が運ばれ、多くの人々が盛んに行き交いました。現在、生野鉱山、神子畑鉱山、明延鉱山および中瀬鉱山の鉱山エリアは「鉱石の道」と名付けられています。

このエリアは、今も残る鉱山遺産とともに鉱山町の景観、歴史、生活、文化など様々な地域の姿を通じて、日本の鉱山史をまるごと体感できる貴重なエリアとなっています。

明治維新後、鉱山開発に力が注がれ、

世界の最新技術が鉱石の道エリアに集結しました。

奈良・東大寺の大仏鋳造の際に、銅が使用されたと言い伝えが残る古い鉱山。明治42年に錫鉱が発見されて、「日本一の錫の鉱山」として栄えました。明延鉱山から神子畑鉱山までの約6kmを「明神電車」が走り、明延で採掘された鉱石や人を運びました。昭和62年に閉山しましたが「探検坑道」として一部が公開されています。

◆兵庫県養父市大屋町明延1184

(問)あけのべ自然学校 079-668-0258(平日8:30〜17:00)

《明延鉱山探検坑道》

近代鉱山の姿を残す貴重な産業遺産として、旧世谷通洞坑の一部を見学できます。車両系鉱山機械や削岩機などを多数展示。稼働当時の坑道を体感できます。(要予約)

《一円電車》

鉱石の運搬、鉱山従業員や住民の足として明延〜神子畑間を運行していた明神電車。乗車料が1円であったことから「一円電車」の愛称で親しまれました。

明治時代に銀が採鉱されていましたが、明延鉱山で錫が発見されたことにより、明延で採鉱された鉱石の選鉱場に生まれ変わりました。山の急斜面には東洋一と呼ばれた巨大な建物跡が残っており、現在は平地部に公園、駐車場が整備されています。

◆兵庫県朝来市佐嚢1842-1

(問)鉱石の道神子畑交流館「神選」 079-666-8002

《神子畑選鉱場跡》

明治11年に銀の新鉱脈が発見され、生野鉱山の支山として稼働。明延鉱山で錫が発見されたことにより、鉱石の選鉱場になり、最盛期には東洋一と呼ばれました。

《ムーセ旧居(旧神子畑鉱山事務舎)》

生野鉱山開発に貢献したフランス人技師・ムーセの元住居。明治20年、生野から神子畑に移築され、事務舎として利用されました。

平安時代に発見されたと伝えられている、日本有数の大鉱山。江戸幕府の直轄鉱山として栄え、明治には日本初の官営鉱山となりました。坑道の総延長はなんと350km、地下880mの深さに達します。閉山以降は、坑道の一部が一般公開される他、近代化の礎となった鉱山の歴史、鉱石標本等を展示しています。

◆兵庫県朝来市生野町小野33-5

(問)シルバー生野 079-679-2010

《史跡生野銀山》

明治元年、日本初の明治政府直轄鉱山となり日本の近代化に貢献した大鉱山。約1kmに渡り明治以降の近代的坑道と江戸時代以前の手掘の跡を同時に見学できます。

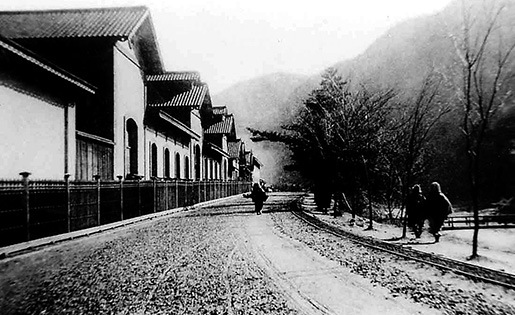

《旧生野鉱山職員宿舎・志村喬記念館》

官営生野鉱山に勤務していた官吏の旧宿舎。俳優・志村喬も鉱山社宅で育ち、1棟は記念館になっています。

江戸時代には、近畿地方でも最大の金山として栄えました。昭和に入ると、日本一大きな「自然金」が産出する鉱山であり、日本最大のアンチモンの鉱山としても有名になりました。現在も輸入した材料からアンチモン製品(触媒等)を製造しています。

◆兵庫県養父市中瀬

(問)養父市関宮地域局 079-667-2331

《石間歩坑口》

天正2年(1574)に開かれた石間歩(坑道)は、昭和44年の閉坑まで主要坑道として活躍しました。日本精鉱株式会社中瀬製錬所の敷地内にあり、見学には事前の申し込みが必要です。

《中瀬金山関所(トロッコ広場)》

金やアンチモンの鉱石などの鉱山関係の資料を展示する学習・交流施設。隣接するトロッコ広場には、昭和44年まで使われていた蓄電池式機関車とズリ捨てに使われた三角鉱車(ナベトロ)が展示されています。

姫路・飾磨港から生野鉱山へと南北一直線に貫く「銀の馬車道」と「鉱石の道」は日本遺産に認定されています。日本遺産とは、地域の歴史的魅力や特色を有する有形・無形の文化財群を、日本の文化・伝統を語るストーリーとして文化庁が認定するものです。

兵庫県中央部の播但地域。

そこに姫路・飾磨港から生野鉱山へと南北一直線に貫く道があります、

“銀の馬車道”です。

さらに明延鉱山、中瀬鉱山へと“鉱石の道”が続きます。

わが国屈指の鉱山群をめざす全長73km のこの道は、

明治の面影を残す宿場町を経て鉱山まちへ、

さらに歩を進めると各鉱山の静謐とした坑道にたどり着きます。

近代化の始発点にして、この道の終着点となる鉱山群へと向かう旅は、

鉱山まちが放ついぶし銀の景観と生活の今昔に触れることができ、

鉱物資源大国日本の記憶へといざないます。